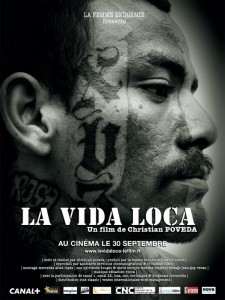

Qu’il l’exerce avec un appareil photo ou une caméra, Christian Poveda était passionné par son métier de photographe et de réalisateur. Son sujet de prédilection ces cinq dernières années : les Maras, ces gangs de jeunes salvadoriens qui s’entretuent depuis des années pour une raison aujourd’hui oubliée. Christian Poveda en a fait un documentaire, La Vida Loca, dans le but de montrer qui ils sont réellement. Il avait gagné la confiance, le respect et l’amitié des membres de la Mara 18. Cela n’a peut-être pas suffi. Il a été assassiné le 2 septembre 2009. La veille, il parlait encore de son film et de ceux qu’il appelait « les mômes ».

Commençons par votre parcours avant La Vida Loca. A la base vous êtes photographe.

Commençons par votre parcours avant La Vida Loca. A la base vous êtes photographe.

Christian Poveda : Oui, j’ai commencé en 1977 comme photographe de presse, principalement pour l’agence Sipa Press. J’ai couvert des conflits à travers le monde, surtout en Amérique Latine, et notamment celui du Salvador à partir de 1981.

Plus que photographe de presse, vous étiez un photographe de guerre.

C’est cela. J’ai couvert la guerre Iran-Irak, le Salvador, le Guatemala, le Liban, le conflit du Sahara occidental. Je suis allé sur différents coups d’Etat en Argentine, en Bolivie, au Pérou…

Qu’est-ce qui vous intéressait dans ces conflits ?

En Amérique latine, principalement les problèmes politiques. Il y avait toujours des mouvements de libération et des guérillas à l’origine de ces conflits. C’était essentiellement cela.

Quand avez-vous remplacé l’appareil photo par une caméra ?

En 1989. J’ai décidé d’arrêter la photographie et de passer au documentaire. Depuis, j’ai fait 15 documentaires pour la télévision, entre autres pour Canal+, pour Arte, pour la BBC, pour Planète et pour d’autres chaînes. La Vida Loca est mon premier film pour le cinéma.

En 1989. J’ai décidé d’arrêter la photographie et de passer au documentaire. Depuis, j’ai fait 15 documentaires pour la télévision, entre autres pour Canal+, pour Arte, pour la BBC, pour Planète et pour d’autres chaînes. La Vida Loca est mon premier film pour le cinéma.

Vous vous réclamez du cinéma direct ?

C’est un cinéma qui m’intéresse beaucoup. C’est un cinéma sans commentaire, sans interview. Une façon de faire des films sans être acteur tout en ayant un point de vue bien précis. Je préfère donner des éléments aux spectateurs pour qu’ils réfléchissent plutôt que de leur servir la soupe à travers un commentaire ou des questions bien dirigées. Dans le cas de La Vida Loca, mon intention de base n’était pas de faire un film sur les gangs mais de comprendre et de rencontrer des jeunes qui intègrent ces gangs, de connaître et de voir l’aspect humain de ces gangs. Je voulais essayer de comprendre pourquoi des enfants de 12 ans intègrent un gang et deviennent des assassins. Quand on parle de gangs, surtout ici en Amérique latine avec ces gangs essentiellement constitués d’adolescents, on parle toujours de violence, d’enfants qui sont presque des monstres. On ne s’intéresse jamais aux causes de ces événements, on s’intéresse beaucoup plus aux résultats. Il faut évidemment s’y intéresser mais il est aussi intéressant de savoir pourquoi, aujourd’hui, on en est arrivé là. Je ne crois pas à l’enfant qui nait tueur, born to kill comme disent les Américains. Il y a des causes qui amènent un enfant à devenir un assassin, il faut comprendre pourquoi afin d’agir contre.

Dans votre film, El Moreno fête ses 26 ans. Il semble être le membre le plus vieux de la Mara 18. Ils atteignent rarement la trentaine ?

Ceux qui atteignent les 30 ans sont ceux qui ont passé plusieurs années en prison. Une des solutions à la survie, c’est la prison. Si on reste dans la rue très longtemps, il y a de fortes chances de se faire tuer.

D’après un reportage sur les Maras diffusé dans L’Effet papillon, l’émission de Canal+, une des solutions pour sortir d’une Mara, autre que dans un cercueil, c’est d’entrer en religion.

Effectivement. Intégrer une église est la solution la plus pratiquée par les membres d’un gang qui veulent s’en sortir. Mais il y a d’autres solutions. Je connaissais un membre de la Mara Salvatrucha [le gang rival de la Mara 18, NDLR] qui a été assassiné en 2006. Il avait quitté le gang pour des raisons familiales. Il avait dit qu’il avait besoin de quitter le gang pour travailler et s’occuper de ses enfants. Il avait réussi à convaincre le gang. Je pense qu’il avait eu les arguments pour. Et on l’avait laissé sortir sans aucun problème. Mais il y a beaucoup d’histoires sur des membres qui quittent leur gang et qui sont assassinés par la suite. Il y a beaucoup d’histoires mais très peu d’enquêtes et d’investigations. Généralement, ceux qui quittent le gang et qui sont ensuite flingués par leur gang, c’est parce qu’ils avaient des histoires encore en cours. Il y en a parfois qui quittent le gang et intègrent une église parce qu’ils ont des problèmes avec le gang, qu’ils ont piqué du fric au gang, etc. Ils espèrent s’en sortir de cette façon. Bien évidemment, ce n’est pas une question de foi. Le gang les tient sous surveillance et quand il se rend compte que l’église n’était qu’un prétexte, ils en payent le prix.

Il n’y a vraiment pas beaucoup d’espoir pour les membres d’une Mara.

Non. Ils vivent sans espoir. Ils vivent avec la mort. Ils sont conscients qu’ils peuvent aller en taule ou mourir à n’importe quel moment. Je ne pense pas connaître un seul membre de gang qui ait beaucoup d’espoir.

Parmi ceux que vous avez suivis pour votre film, y en a-t-il encore en vie ?

Il n’y a pas eu de morts depuis. Par contre, ils sont pratiquement tous en taule. Les seuls qui sont libres sont El Bamban et La Little One, le couple qui est arrêté à la fin de mon film. La Little One a passé huit mois en prison et elle a été libérée. Depuis, elle est tranquille. Elle a eu un deuxième enfant, elle s’occupe de sa fille, elle vit pratiquement enfermée chez elle. Elle n’est pas du tout active dans le gang. El Bamban a été libéré mercredi dernier, le 26 août. Il était en prison, soupçonné de meurtre. Le meurtre n’a pas été prouvé, il a donc été libéré. J’ai parlé avec lui, il y a à peine deux heures. Il y a aussi La Chucky. Elle a été emprisonnée pour extorsion de fonds, je crois qu’elle a passé un an et demi en prison. Elle a été libérée il y a trois mois. Je vais la voir cet après-midi, j’ai rendez-vous avec elle.

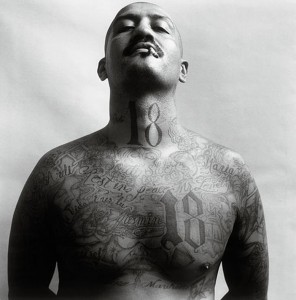

Vous avez demandé à La Little One pourquoi elle avait un grand 18 tatoué sur tout le visage ?

C’est une punition. (Grand silence)

Qu’a-t-elle fait pour subir une telle punition ?

(Il hésite.) Il y a plusieurs versions. Elle n’est pas très claire là-dessus. Quand je lui ai posé la question directement, elle n’a pas eu envie d’en parler. Elle dit qu’elle a eu un problème avec la compagne de l’un des chefs et que cela s’est mal passé, qu’elles en sont venues à se frapper et que le chef en question l’a punie de son 18. D’autres gens disent qu’elle a été punie parce que lors d’une mission commando contre la Mara Salvatrucha, elle a eu la main qui a tremblé et la personne qu’elle devait tuer en a profité pour tuer un de ceux qui l’accompagnaient. Elle aurait été punie pour ça. La vraie version, c’est l’une des deux. Quand j’en parle avec elle, elle est très très gênée. Elle ne m’a jamais parlé de cette autre version. Donc, je ne sais pas.

Pendant combien de temps avez-vous suivi la Mara 18 ?

Le film a demandé 16 mois de tournage, à plein temps, tous les jours. Du 28 février 2006 au 28 mai 2007.

Le fait de devenir si proche d’eux n’a-t-il pas altéré votre jugement pour votre documentaire ? Cela ne vous a-t-il pas influencé quand vous avez monté votre film ?

Absolument pas. Je travaille tout le temps comme cela, en pleine immersion. Le film était écrit à l’avance, même si je ne savais pas ce que j’allais tourner ni avec qui. Mes intentions, mon point de vue étaient bien précis. J’ai suivi cela à la lettre. Ce qui m’intéresse, c’est essentiellement la marginalisation des jeunes avec la violence comme conséquence. Je voulais comprendre pourquoi ces jeunes s’embarquent dans des gangs. Le Salvador est le pire exemple qui puisse exister pour la violence et pour la façon de résoudre le problème. La répression est la pire des choses pour résoudre les problèmes de violence juvénile. Je parle bien de violence juvénile, pas de violence adulte. Je suis convaincu qu’il faut trouver d’autres solutions. On le voit bien en France, dans les banlieues avec les immigrés. On le voit aussi aux Etats-Unis, dans les quartiers de Los Angeles, dans tous les ghettos qui existent aux Etats-Unis. La répression n’est pas une solution. Ici, au Salvador, encore moins. Je suis persuadé qu’il faut trouver d’autres solutions. J’ai fait ce film un peu pour cela. Non, pas un peu. Complètement pour cela.

Absolument pas. Je travaille tout le temps comme cela, en pleine immersion. Le film était écrit à l’avance, même si je ne savais pas ce que j’allais tourner ni avec qui. Mes intentions, mon point de vue étaient bien précis. J’ai suivi cela à la lettre. Ce qui m’intéresse, c’est essentiellement la marginalisation des jeunes avec la violence comme conséquence. Je voulais comprendre pourquoi ces jeunes s’embarquent dans des gangs. Le Salvador est le pire exemple qui puisse exister pour la violence et pour la façon de résoudre le problème. La répression est la pire des choses pour résoudre les problèmes de violence juvénile. Je parle bien de violence juvénile, pas de violence adulte. Je suis convaincu qu’il faut trouver d’autres solutions. On le voit bien en France, dans les banlieues avec les immigrés. On le voit aussi aux Etats-Unis, dans les quartiers de Los Angeles, dans tous les ghettos qui existent aux Etats-Unis. La répression n’est pas une solution. Ici, au Salvador, encore moins. Je suis persuadé qu’il faut trouver d’autres solutions. J’ai fait ce film un peu pour cela. Non, pas un peu. Complètement pour cela.

Et vous avez vraiment eu toute liberté avec les membres de la 18 ?

Absolument. A aucun moment, ils m’ont dit de ne pas filmer ou interdit quoi que ce soit. Mais je pense qu’ils ne m’ont pas montré ce qu’ils n’avaient pas envie de me montrer. Je ne me suis pas focalisé sur cette guerre entre la Mara 18 et sa rivale, la Mara Salvatrucha, parce que je ne voulais pas faire un film sur les gangs mais surtout parce que je ne voulais pas être la cause du meurtre de quelqu’un. Je savais qu’ils pouvaient aller assassiner quelqu’un pour que moi je puisse le filmer. Donc, par principe déontologique, dès le début du film, je m’étais interdit de me lancer dans ce genre d’opération. La violence filmée n’était pas du tout nécessaire. Je pense que les morts du film parlent d’elles-mêmes, ce n’était pas nécessaire d’en montrer plus. Je n’ai pas cherché à faire un film sensationnaliste. Il faut faire très très attention à cela. J’étais très conscient que ces mômes… Je parle de mômes parce que j’ai 54 ans et qu’ils pourraient être mes enfants. Ces mômes sont capables d’aller tuer quelqu’un simplement pour que je puisse les filmer ou les photographier. J’étais très conscient de cela. C’est un interdit que je me suis fixé dès le début.

A aucun moment, vous n’avez craint pour votre vie ? De prendre une balle perdue ?

Non, absolument pas. Pas plus que quand j’étais à Beyrouth ou en Iran ou ailleurs. Mais cette guerre est plutôt faite d’assassinats sporadiques que de combats de rue. Ce sont des opérations commandos. Ils infiltrent un quartier, ils repèrent un ennemi, ils le tuent, ils s’en vont. Ce ne sont pas des échanges de coups de feu. Il y en a quelques-uns bien sûr, mais ce n’est pas de la bataille de rue.

Ont-ils vu votre documentaire ? Y a-t-il eu quelques réactions ?

La plupart a vu le documentaire, sauf ceux qui sont en prison. Le film est très apprécié par le gang. Un des chefs du gang… Le mot chef n’existe pas à l’intérieur du gang. Ils parlent de porte-parole, de palabrero. Ce sont des membres du gang qu’ils élisent pour un certain temps pour porter la parole du gang. Ils sont élus et destitués par les autres membres du gang à tout moment. Donc, j’ai demandé à l’un d’eux qui est venu voir une des projections que j’ai faites ici : « Alors, le film ? » Il m’a répondu : « Tout y est. Il n’y a rien à redire. »

Cela a dû vous faire plaisir.

(Silence.) Oui, mais en même temps, ce sont des membres du gang. Mais je pense qu’ils comprennent bien… Il y a une chose qui est très importante : même si ce sont des enfants sauvages qui pratiquent une violence extrême, ils sont… Je ne dirais pas tous, on ne peut pas parler de 100%, mais je dirais qu’une grande majorité sait pourquoi ils sont devenus comme ça. Ils savent pourquoi ils sont là. Ils savent très bien que la raison principale de leur intégration au gang est sociale. Ils en sont très conscients. Donc, quand ils ont vu le film, ils ont très bien compris ce que j’éprouve. Et effectivement, je suis très content qu’ils aient compris, qu’ils adorent le film. Cela veut dire que je ne me suis pas trompé. En même temps, ce que je voudrais, c’est que les gens qui ne sont pas membres des gangs le comprennent aussi. Ici, au Salvador, j’ai fait plusieurs projections. J’ai emmené des membres du gang avec moi pour des débats d’après projection. C’était assez intéressant. Les réactions des Salvadoriens qui se rendent compte qu’ils ont été dupés sur le problème des gangs, que c’est un problème qu’ils ne connaissent pas du tout, qu’ils se rendent compte que ces jeunes que l’on présentait comme des monstres ne sont ni plus ni moins des adolescents. Des adolescents qui sont devenus dangereux et extrêmement violents. Mais ce sont principalement des adolescents. C’est intéressant. Si on le montrait en France… En France, même si la violence est croissante, on est un peu loin de tout ce problème. Le montrer ici, à des Salvadoriens qui vivent cela tous les jours, qui ont peur pour leurs enfants, etc. Il faut savoir que le Salvador est le pays le plus violent d’Amérique latine. C’est différent. Quand je montre le film et que je vois les réactions des Salvadoriens… Et quand je dis Salvadoriens, je parle de toutes les classes car ces projections étaient gratuites. Je n’ai pas voulu commercialiser le film au Salvador, donc toutes les projections étaient gratuites. Donc, il y a eu des gens de toutes les classes, il y a même eu des candidats à la présidence, des directeurs de journaux qui sont venus, beaucoup de journalistes, etc. Les réactions allaient toujours dans ce sens. On m’a même remercié de montrer une face cachée de leur pays. Des gens ont dit que c’était quand même lamentable, sans s’en prendre à moi mais en s’en prenant aux Salvadoriens. Ils ont dit : « C’est quand même lamentable qu’un Français vienne au Salvador nous montrer nos réalités et que nous, en tant que citoyens, soyons incapables de nous en rendre compte. »

Cela doit arranger le gouvernement de ne rien faire.

Ici, on est en plein milieu de la route de la cocaïne. On est entre la Colombie et les Etats-Unis, il y a à peu près 300 à 500 tonnes de cocaïne qui passent par la terre donc qui passent obligatoirement par ce pays, qui traversent les frontières, qui circulent très librement. Cala veut donc dire une très grande corruption à tous les niveaux de l’administration et de la police salvadoriennes, comme dans tous les autres pays d’Amérique centrale. Il vaut mieux porter l’attention de l’insécurité sur d’autres événements que ceux-là et, effectivement, les gangs sont parfaits pour cela puisqu’ils ne revendiquent rien et qu’ils ne nient absolument rien. On peut tout leur mettre sur le dos, de toute façon, ils ne vont jamais le nier, ce qui permet de faire continuer ce business. [La sonnerie de son portable retentit.] Vous permettez que je réponde à un coup de fil ?

Ici, on est en plein milieu de la route de la cocaïne. On est entre la Colombie et les Etats-Unis, il y a à peu près 300 à 500 tonnes de cocaïne qui passent par la terre donc qui passent obligatoirement par ce pays, qui traversent les frontières, qui circulent très librement. Cala veut donc dire une très grande corruption à tous les niveaux de l’administration et de la police salvadoriennes, comme dans tous les autres pays d’Amérique centrale. Il vaut mieux porter l’attention de l’insécurité sur d’autres événements que ceux-là et, effectivement, les gangs sont parfaits pour cela puisqu’ils ne revendiquent rien et qu’ils ne nient absolument rien. On peut tout leur mettre sur le dos, de toute façon, ils ne vont jamais le nier, ce qui permet de faire continuer ce business. [La sonnerie de son portable retentit.] Vous permettez que je réponde à un coup de fil ?

Bien sûr.

C’est justement un des chefs. C’est assez drôle. (Il rit puis en espagnol il prévient son correspondant qu’il est en interview avec une journaliste française et qu’il l’appelle dès qu’il a fini.) C’est parce qu’il y a eu un petit problème avec le film. Il a été présenté à Canal+ en Espagne au mois de juillet et il a été piraté. Depuis, il est distribué dans toute l’Amérique centrale pour un dollar. La semaine dernière, j’étais au Mexique, et en rentrant dimanche soir, je suis tombé là-dessus. Et apparemment, il y a des membres du gang qui ont cru que j’étais en train de faire un gros business avec les dvd au marché noir. Cela m’a créé un peu de problèmes. Il a fallu que je m’en occupe toute la journée d’hier. Et finalement, cela s’est arrangé ce matin. Et là, le coup de fil que je viens de recevoir, (il rit) c’est un des porte-paroles du gang avec qui j’ai discuté de cette affaire et… Bon, tout va bien. Ils ont compris que j’ai été piraté, que le film a été piraté et que je n’ai rien à voir là-dedans. Mais c’était chaud. C’était très chaud hier. (Il rit et donc, moi aussi.)

Ce n’est pourtant pas drôle.

Non, il faut faire très attention parce que cela reste… Même s’il y a les contacts et la confiance, cela reste des enfants complètement sauvages et surtout, ils sont nombreux. Il y a des gens qui me connaissent bien mais il y en a plein d’autres que je ne connais pas du tout, qui ne savent pas qui je suis et qui ne comprennent pas ou qui ne connaissent pas toutes les circonstances dans lesquelles le film a été tourné et bon, voilà… Les conséquences, c’est cela. Mais cela s’arrange. Cela s’arrange. J’ai arrangé le coup. (Il rit à nouveau.)

Non, il faut faire très attention parce que cela reste… Même s’il y a les contacts et la confiance, cela reste des enfants complètement sauvages et surtout, ils sont nombreux. Il y a des gens qui me connaissent bien mais il y en a plein d’autres que je ne connais pas du tout, qui ne savent pas qui je suis et qui ne comprennent pas ou qui ne connaissent pas toutes les circonstances dans lesquelles le film a été tourné et bon, voilà… Les conséquences, c’est cela. Mais cela s’arrange. Cela s’arrange. J’ai arrangé le coup. (Il rit à nouveau.)

J’ai vu le film Sin nombre de Cary Fukunaga, lui aussi centré sur les Maras. C’est une fiction mais est-ce qu’il montre vraiment la réalité ? Parce que c’est ultra violent. On y voit, par exemple, un membre de la Mara Salvatrucha donner le corps d’un des types qu’ils viennent de tuer à manger à ses chiens…

C’est possible. (Grand silence.) Oui, oui. C’est possible. J’ai aussi vu Sin nombre, c’est un film extrêmement bien documenté. Il n’y a aucun doute. J’ai vu la version espagnole. Il y a des dialogues qui sont du pur argot de gang, du pur argot salvadorien en plus, de l’argot tel qu’on peut le trouver dans mon film. Il n’y a aucun doute que les gens qui ont écrit ce script l’ont écrit avec un membre d’un gang qui les a bien documentés. J’ai bien aimé le film mais je trouve qu’il perd sa dimension documentaire, qu’il aurait pu être de la trempe de Gomorra que j’adore, mais avec cette amourette entre cette jeune fille qui abandonne son père et son oncle pour suivre un mec qui est condamné à mort, je trouve cela très vendeur, très commercial. Le film aurait pu être un très bon film de la trempe de Gomorra mais cette amourette lui fait perdre de son importance. Mais cela reste un bon film.

Cela vous tente de réaliser un film de fiction à la Gomorra ?

J’ai adoré Gomorra ! Quand la fiction est bien documentée, elle joue avec le documentaire. C’est magnifique. Quand j’ai vu Gomorra, je me suis dit que mon prochain film sera de ce genre-là. Je pense réunir dans une fiction toutes les informations, tout ce que j’ai vécu avec la 18 ces cinq dernières années avec un clown comme personnage central. Un des premiers membres de gang que j’ai connus était aussi un clown. Le clown est un personnage important chez eux, beaucoup de membres des gangs, que ce soit ceux de la 18 ou de la Salvatrucha, ont un clown tatoué sur le corps. C’est l’homme qui rit et l’homme qui pleure, c’est la joie et la tristesse, le bien et le mal. C’est un personnage extraordinaire pour une fiction.

Qu’avez-vous fait depuis que vous avez fini La Vida Loca ?

Je m’occupe du film. J’ai fait beaucoup de festivals, j’ai tourné un peu partout avec le film. Il a été très mal reçu par la distribution. On a eu énormément de mal à le sortir en salles. Après plus d’un an, on est tombé sur un distributeur extraordinaire qui est Ciné Classic, avec une femme extraordinaire, Laurence Bierme, qui a adoré le film et qui se bat 24 heures sur 24 pour que ce film sorte dans les meilleures conditions. Mais, la sortie a été très difficile. On a frôlé le Festival de Cannes mais on n’y a pas été. On faisait partie des films qui ont été sortis de Cannes trois jours avant. Je crois qu’on m’a prévenu trois jours avant la conférence de presse que le film n’était finalement pas sélectionné. Alors que deux jours avant, on avait parlé avec des gens du festival qui nous ont dit : « La seule chose qu’on peut vous dire, c’est que les gens qui n’iront pas à Cannes, le savent déjà. Donc, si personne ne vous a dit quoi que ce soit, voilà, attendez simplement la conférence de presse. » (Il rit.) Et deux jours après, on m’annonçait qu’on n’y allait pas. On n’a pas été à Cannes. Il y avait le Festival de Berlin qui était très intéressé mais je n’étais pas prêt, le film n’était pas prêt donc j’ai raté Berlin. Après, Cannes ne m’a pas pris. Finalement, on est sorti au Festival de San Sebastian. Là, on a fait une belle sortie, avec énormément de presse mais au niveau du marché : zéro. Zéro. Rien. Aucun distributeur ne voulait s’aventurer dans ce genre de film. Ils trouvent que c’est un film extrêmement violent, etc. Il y en a aussi qui auraient voulu que le film soit un peu plus didactique, qu’on explique ce que sont les gangs, etc. Des choses qui ne m’intéressaient pas. Donc, on a ramé. On a ramé vraiment pendant presqu’un an. Jusqu’à ce que Ciné Classic voie le film, se passionne pour le film. Jusqu’à cette femme extraordinaire, Laurence Bierme, qui a décidé de sortir le film. Je crois qu’on sort dans 55 salles en France, ce qui, pour un documentaire, est énorme. On va sortir à un niveau national. Je crois qu’elle a monté un partenariat avec le groupe CGR. Le film va sortir dans toutes les salles du groupe CGR, dans quatre salles MK2 à Paris. La distribution est en train de se monter avec les cinémas d’art et essai. Je ne sais pas… Je crois qu’à la finale, sur deux ou trois mois, on va atteindre au moins une centaine de salles. Ce qui, pour un documentaire et un premier film de cinéma, est assez extraordinaire. Je crois que beaucoup de documentaires ne sortent que sur six salles en France et qu’ils n’ont malheureusement aucune vie commerciale. Donc voilà, j’ai passé pratiquement un an à essayer de convaincre.

Sort-il aussi en Amérique latine ?

Au Mexique car c’est une coproduction mexicaine. Ici, tout s’est très bien passé. Au Mexique, il y a trois festivals importants : Guadalajara, Morelia et Ambulante qui est un festival ambulant fondé par les acteurs Diego Luna et Gael Garcia Bernal. Généralement, ces festivals sont en compétition et veulent tous des exclusivités. Et moi, j’ai fait les trois. (Il rit.) Ce qui est très très rare. [La sonnerie de son portable retentit à nouveau.] On m’appelle de l’étranger, vous permettez ?

Oui, oui, allez-y.

[C’est Laurence Bierme au téléphone. Après un silence, il lui dit qu’elle ne doit pas s’inquiéter et qu’il l’a rappelle après l’interview.] C’était Laurence, je vous en parlais il y a deux secondes. Oui, donc, le film sort au Mexique, même si la date n’est pas encore fixée. En Espagne, on a eu beaucoup de problèmes mais il va y avoir une date car c’est un pays coproducteur. Je crois que le film va sortir en Allemagne, en Australie, en Pologne… Et je crois que c’est tout. J’espérais les Etats-Unis car c’est un problème latino-américain qui concerne les Etats-Unis, c’est un problème qui est lié aux Etats-Unis. Au Salvador, les gangs n’existaient pas avant 1992, c’est une importation suite à des expulsions de Salvadoriens des Etats-Unis au Salvador. C’est un peu l’application de la double peine qu’on avait en France, façon américaine. Des milliers de membres des gangs salvadoriens aux Etats-Unis ont été expulsés vers le Salvador qui ne connaissait pas du tout ce genre de problème et qui sortait à peine d’une guerre civile qui avait duré 12 ans. Le pays avait une police en complète reconstitution. Il n’était pas du tout prêt à affronter ce genre de problème de délinquance. Et aujourd’hui, 17 ans après, il y a 15 000 mômes dans les rues du Salvador qui s’entretuent.Crédit photos © Christian Poveda

![Animals : Une histoire vraie ! [SPOILERS]](https://www.cineteleandco.fr/wp-content/uploads/2023/02/0vignette-min-220x160.jpg)